Tragédia Anunciada: O Caso Moura e a Cultura de Negação que Custou 11 Vidas na Austrália

Em 7 de agosto de 1994, uma explosão devastadora em uma mina de carvão na Austrália matou 11 trabalhadores. A tragédia de Moura revelou como a cultura organizacional baseada na negação, suposições e pressões por produtividade pode ignorar sinais críticos e transformar alertas em mortes evitáveis.

ESTUDO DE CASO

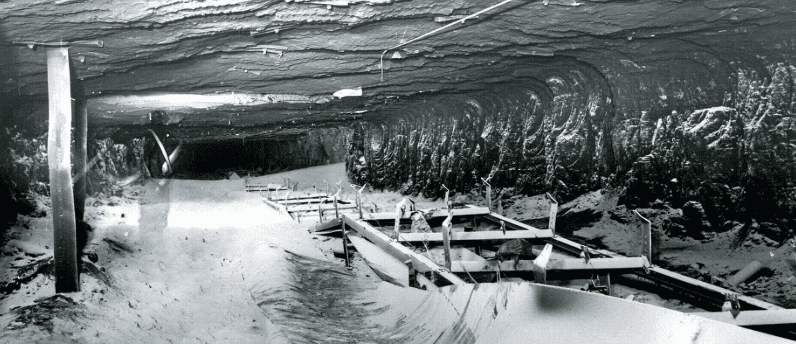

No dia 7 de agosto de 1994, o silêncio profundo das galerias subterrâneas da mina de carvão Moura, localizada em Queensland, Austrália, foi rompido por uma explosão repentina e brutal. Onze trabalhadores estavam no subsolo naquele momento. Nenhum deles sobreviveu. O que parecia um acidente trágico foi, na verdade, o desfecho previsível de uma cadeia de negligências, suposições infundadas e falhas de liderança.

A tragédia de Moura se tornou um dos casos mais emblemáticos da história da mineração mundial, não apenas pelo número de vítimas, mas principalmente por escancarar a forma como a cultura de produção e as falhas humanas podem criar um ambiente propício à catástrofe.

A mina de Moura já era conhecida pelas suas particularidades geológicas e desafios operacionais. O carvão, ao ser exposto ao ar, passa por um processo químico denominado combustão espontânea. Trata-se de um aquecimento lento e silencioso, mas progressivo, que, sem ventilação adequada, pode elevar a temperatura até o ponto de ignição do gás metano presente nas minas. Quando isso acontece, o risco de explosão se torna iminente.

No entanto, para que esse processo ocorra, há sinais claros. Um deles é o aumento na produção de monóxido de carbono (CO) — um subproduto direto da combustão espontânea. Na indústria mineral, há parâmetros bem definidos para lidar com esse tipo de indicador: uma taxa de emissão de CO acima de 10 litros por minuto já deveria ser motivo de investigação; a partir de 20 L/min, considera-se uma situação de perigo considerável.

No caso da mina de Moura, os registros apontam que a taxa de CO estava acima de 10 L/min semanas antes da explosão. Porém, nenhuma investigação foi feita. O motivo? Uma crença coletiva entre os gerentes da mina de que os dados poderiam ser explicados por um novo método de mineração utilizado no local. Este método, ao deixar quantidades significativas de carvão desmontado na superfície, segundo eles, justificaria a elevação dos níveis de CO. Essa suposição, entretanto, não tinha qualquer embasamento técnico.

Essa teoria levou à adoção de um critério arriscado e perigosamente equivocado: somente um aumento exponencial na emissão de CO indicaria um problema real. Ou seja, eles ignoraram completamente o que a ciência e os padrões da indústria determinavam, confiando em uma suposição criada internamente — sem validação — e que acabaria custando a vida de 11 pessoas.

O inquérito posterior à tragédia revelou diversos momentos em que sinais de alerta foram subestimados ou totalmente descartados. Três semanas antes da explosão, um técnico mediu uma taxa de emissão de CO de 19 L/min. Em vez de acionar protocolos de segurança, os gerentes questionaram a precisão do equipamento de medição, atribuíram o resultado à passagem de um veículo a diesel e decidiram que não havia com o que se preocupar.

Outros alertas foram dados por trabalhadores que notaram um cheiro incomum, semelhante ao de piche ou benzeno — odores característicos de carvão em combustão. Esses relatos foram formalmente registrados ao final dos turnos, mas ao serem avaliados pelos gerentes seniores, foram novamente descartados. Em uma ocasião, disseram que o cheiro poderia ter vindo de tambores de graxa. Em outra, que se tratava de produtos químicos utilizados no subsolo. Em nenhum momento os funcionários que fizeram os alertas foram consultados novamente ou informados sobre a decisão de ignorar seus relatos.

Essa falta de diálogo e transparência entre os níveis operacionais e gerenciais foi um dos fatores críticos apontados pelas investigações. Havia uma cultura onde o conhecimento técnico dos trabalhadores era constantemente invalidado ou negligenciado. As decisões eram tomadas com base em suposições, muitas vezes motivadas pela pressão para manter a produção em funcionamento a qualquer custo.

O que torna o caso Moura ainda mais dramático é que ele reflete um padrão comum em ambientes industriais de alto risco: a tendência à normalização do desvio. Com o passar do tempo, práticas perigosas vão sendo toleradas e incorporadas à rotina como se fossem aceitáveis. Pequenos sinais de risco deixam de causar alarme. E quando o alerta finalmente chega em sua forma mais aguda — como uma explosão — é tarde demais.

A mina operava sob forte pressão por produtividade, o que contribuía para o desejo de evitar qualquer interrupção nas operações. O fechamento temporário da produção, mesmo que por precaução, era visto como perda financeira. Assim, cada novo indício de perigo era racionalizado, questionado ou rebatido com justificativas frágeis, até que a situação se tornasse irreversível.

Segundo o relatório oficial do inquérito, “a confiança cega na teoria do aumento exponencial de CO como único indicador de perigo iminente foi uma falha sistêmica e fatal.” A investigação também apontou que a liderança falhou gravemente ao não criar uma cultura de segurança baseada em evidências concretas, escuta ativa e responsabilidade compartilhada.

Em resposta à tragédia, mudanças foram implementadas nas normas de segurança australianas, incluindo uma maior ênfase na gestão de risco, na validação dos relatos dos trabalhadores, e na necessidade de protocolos claros de resposta a indicadores químicos como o CO. Além disso, passou-se a exigir treinamentos mais rigorosos, auditorias externas periódicas e maior transparência na comunicação interna das minas.

No entanto, as transformações regulatórias, por mais necessárias que sejam, jamais apagarão o sofrimento das famílias das 11 vítimas. Pais, filhos, esposas e amigos que perderam entes queridos naquele domingo fatídico ainda carregam as marcas da negligência institucionalizada.

O caso Moura serve hoje como um estudo obrigatório em programas de formação de engenheiros, técnicos de segurança do trabalho, gerentes industriais e todos aqueles que atuam em setores de risco. É uma lembrança dolorosa de que nenhum objetivo de produtividade deve se sobrepor à segurança das pessoas. E que a escuta ativa, a humildade para rever decisões e o respeito aos sinais — por mais sutis que pareçam — são essenciais para evitar catástrofes.

A história de Moura é também um alerta: em qualquer organização, os alertas negligenciados, as vozes silenciadas e os dados mal interpretados não desaparecem. Eles se acumulam. E, em algum momento, podem explodir — com consequências irreversíveis.

Hoje, mais de 30 anos depois, o nome Moura ainda ecoa como sinônimo de erro evitável, de lições dolorosamente aprendidas e da urgência de uma liderança comprometida com a segurança real — e não apenas a estatística ou a aparência dela.